F1的技术战争:60年速度与创新的狂飙

看F1的时候,总会有些瞬间让你愣住。

比如1962年,当那台Lotus 25首次亮相,所有人都在笑:“这玩意儿像个浴盆,真有人能开?”

又比如1977年,雷诺那台黄车动不动就冒烟抛锚,被车迷戏称为“黄色茶壶”。

可最后,他们是对的。

究竟是谁,把F1赛车变得面目全非?又为什么?

答案很简单:工程师之间永无止境的技术战争。

过去60多年,F1从来不只是赛车。它是一场人类极限与工程巅峰的正面硬刚。对速度的纯粹渴望,驱使工程师一次次打破常规;而国际汽联(FIA)则不断出台新规,试图在安全与竞争之间找平衡。

回顾这场技术战争,你会发现一个铁律:

F1的每一次突破,都不是从天而降的灵光一闪,而是对上一个时代的“极限”发起的反叛。

每一次创新,都在为下一个时代埋下新的挑战。

1960年代:英国小车队的逆袭革命

1960年,意大利蒙扎赛道。法拉利那些笨重的前置引擎赛车,拿下了它们最后的胜利。

没人意识到——一个时代,就此终结。

库伯的“疯狂”构想

1959年,英国小车队库伯(Cooper)的T51赛车横空出世,直接颠覆了整个F1世界。

它做了一件“疯子才想得出来”的事:把引擎搬到驾驶员屁股后面。

杰克·布拉汉姆开着这台车,直接拿下了当年的世界冠军。

“谁会这么干?”

原因却出奇地现实。

前置引擎赛车有个致命缺陷:那根又长又重的传动轴必须从驾驶员座椅下方穿过,导致车手坐得很高。

这直接增大了车身正面迎风面积。而在当时,每减少1平方英尺的迎风面积,就相当于白捡25匹马力——这损失,谁顶得住?

中置引擎完美解决了这个问题:

重量集中在车辆重心,转动惯量更小;车手几乎平躺在地板上,风阻大幅降低。

结果?权力彻底转移。

从此,F1的格局,由英国小车队亲手改写。

莲花的“浴盆革命”

如果说库伯改变了引擎位置,那莲花(Lotus)的天才科林·查普曼(Colin Chapman)则直接重构了赛车的“骨架”。

1962年,Lotus 25登场,全场震惊。

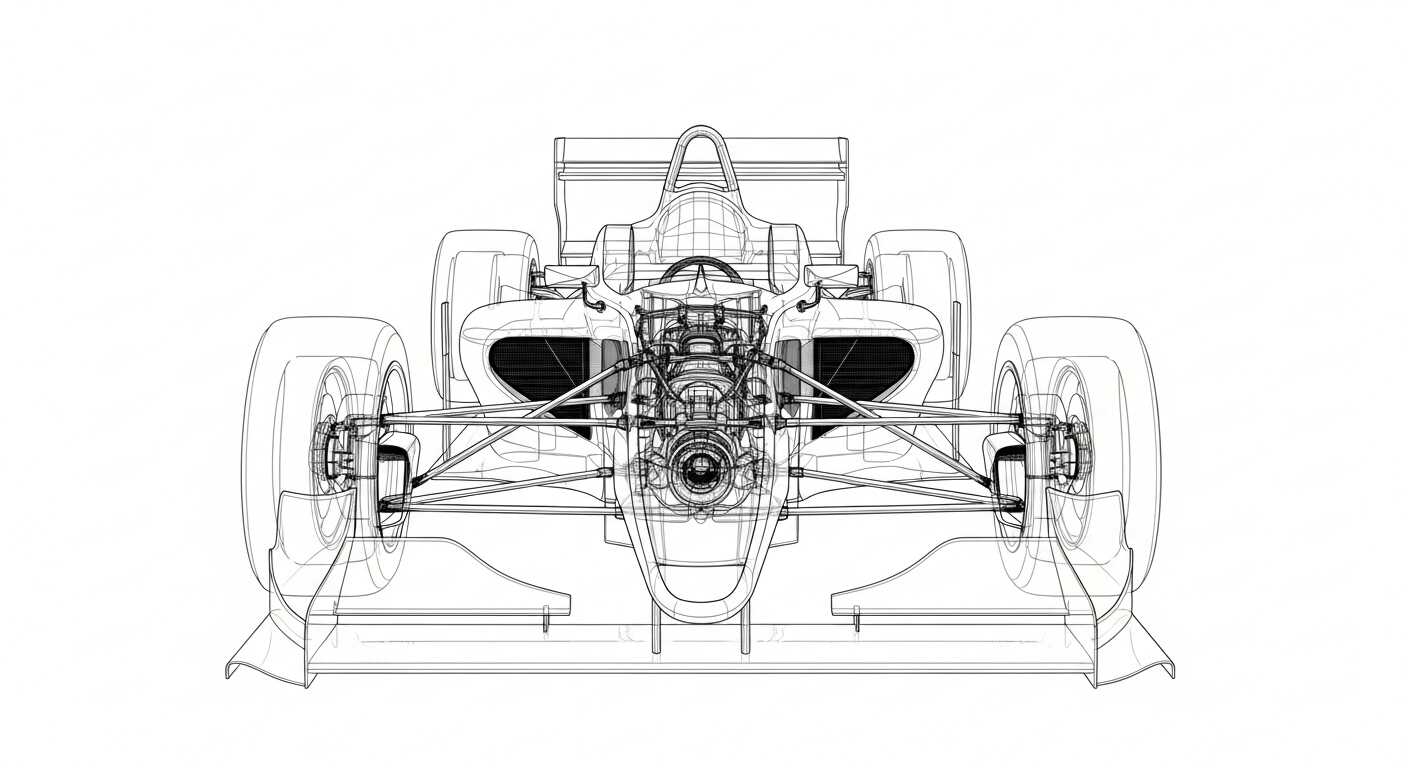

它没有用传统的钢管空间桁架结构,而是祭出了一台单体壳(monocoque)底盘——用薄铝板弯折、铆接而成,直接把飞机制造技术搬进了F1。

数据不会说谎:

Lotus 25的底盘扭转刚度是旧款的3倍,重量却只有原来的一半。整车干重仅450公斤。

车手得像躺平一样缩在车里,因此被戏称为“浴盆车”。

但嘲笑只持续了很短时间。

1963年,吉姆·克拉克(Jim Clark)驾驶这台“浴盆”,10站赢下7场,轻松夺冠。

从这一刻起,F1的两大基因彻底成型:

中置引擎 + 单体壳底盘。

这套组合,至今仍是F1设计的底层逻辑,60年未变。

1970年代:对抗“空气”的战争

如果说60年代是硬件革命,那70年代,F1正式打响了对“空气”的战争。

尾翼登场:下压力的觉醒

1968年,Lotus 49B突然在车尾加装了巨大的尾翼,支在高高的支架上。

当时很多人一脸懵:“这是啥?飞机吗?”

其实原理很简单:

把飞机机翼反过来——让气流在底部流得更快,顶部流得慢,从而产生向下的压力,也就是下压力(downforce)。

一旦发现这股力量能大幅提升弯道抓地力,F1立刻进入新纪元。

尾翼迅速普及,各家开始疯狂堆叠:车顶、鼻翼、侧箱……能加的地方全加上。

莲花“地面效应”:整台车就是个机翼

尾翼大战很快进入更疯狂的阶段。

莲花的工程师在风洞测试中意外发现:当车底离地越近,下压力会呈指数级增长。

那——如果让整台车变成一个巨大的机翼呢?

1978年,Lotus 78和79给出了答案。

它们把侧箱底部设计成文丘里管(Venturi tunnel),加速气流;再在车底加装可升降的“侧裙(skirts)”,完美密封底部低压区。

效果惊人:

1978年,马里奥·安德雷蒂(Mario Andretti)驾驶Lotus 79,几乎以碾压之势拿下年度冠军。

F1的空气动力学,正式进入“地面效应”时代。

布拉汉姆“风扇车”:最疯狂的创意

跟不上地面效应的车队,只能另辟蹊径。

布拉汉姆的戈登·穆雷(Gordon Murray)想出了一个逆天方案:

在车尾装个大风扇,强行把车底的空气抽出去,制造低压区。

1978年瑞典大奖赛,BT46B“风扇车”一战封神,轻松夺冠。

但仅仅一场比赛后,它就被禁了。

其他车队集体抗议,FIA迫于压力,直接封杀。

这台F1历史上最具创意、也最短命的赛车,就此成为传奇。

1983年:平底规则,关上潘多拉魔盒

地面效应虽强,但副作用致命:

弯道速度远超车手和赛道承受极限。一旦侧裙破损,下压力瞬间归零,赛车直接失控飞出。

1982年,维伦纽夫(Gilles Villeneuve)和帕莱蒂(Riccardo Paletti)的悲剧接连发生。

FIA终于出手:

1983年,强制要求赛车底部必须“平坦”,彻底终结地面效应。

| 年份 | 蒙扎杆位圈速 | 重大事件 |

|---|---|---|

| 1977 | 1:38.080 | 地面效应前 |

| 1978 | 1:37.520 | Lotus 79 地面效应称霸 |

| 1982 | 1:28.473 | 维伦纽夫等车手遇难 |

| 1983 | 1:29.122 | 平底规则实施 |

这一禁,看似是退步,实则是F1的成人礼。

它标志着:空气动力学从此彻底压倒机械抓地力,成为F1技术发展的核心主线。

之后的每一场技术战争,都围绕“如何更好地驾驭空气”展开。

1980年代:涡轮增压的“手榴弹引擎”时代

地面效应被禁,工程师急需新的动力来弥补下压力损失。

答案?涡轮增压。

但他们没想到,这会引爆F1史上最疯狂的“马力军备竞赛”。

雷诺的艰难拓荒

1977年,法国雷诺带着RS01赛车和1.5L V6涡轮引擎杀入F1。

结果?全场笑掉大牙。

早期的涡轮引擎简直是灾难:

涡轮迟滞严重,车手得提前“预判”出弯点踩油门;

引擎动不动就炸,赛车停下时后面冒白烟,像烧开水一样。

那台黄色赛车,因此得名“黄色茶壶”。

但雷诺没放弃。

1979年法国大奖赛,他们终于用涡轮引擎拿下F1历史上首场胜利,向世界证明了这项技术的潜力。

宝马M12/13:1400匹的“手榴弹引擎”

随着技术成熟,F1进入了“无限马力”时代。

而巅峰,属于宝马的M12/13引擎。

1986年排位赛模式下,这台1.5L直列四缸引擎,在5.5巴增压压力下,爆发出1300~1400匹马力——F1史上最强引擎,没有之一。

工程师的思路堪称邪典:

不用新铸件,而是传说中用了行驶超10万公里的量产车铸铁缸体。

理由是:这些“老铸件”经过长期热循环,内部应力自然释放,反而比新车体更稳定。

这些引擎在排位赛全力输出时,撑不过几圈就会炸,被称为“手榴弹引擎”。

正赛时,必须把马力压到850匹左右,才能勉强完赛。

| 年份 | 引擎 | 增压值 | 马力估算 | 状态 |

|---|---|---|---|---|

| 1979 | 雷诺 EF1 | - | ~520匹 | 涡轮时代开启 |

| 1983 | 宝马 M12/13 | 3.2巴 | ~800匹 | 无限制竞争 |

| 1986 | 宝马 M12/13/1 | 5.5巴 | 1300~1400匹 | 疯狂巅峰 |

| 1988 | 本田 RA168E | 2.5巴 | ~675匹 | 规则限压 |

四届世界冠军阿兰·普罗斯特曾说:

“开涡轮时代的F1,就像在驯服一头野兽。”

不仅要靠蛮力控制瞬间爆发的1400匹马力,还得时刻提心吊胆——下一秒引擎会不会炸?

这种疯狂,还能持续多久?

1989年,FIA终于全面禁止涡轮增压。

过高的速度、天价的研发成本,已经威胁到F1的生存。

1990年代–2010年代:电子系统的入侵

涡轮被禁后,工程师找到了新战场:电子控制。

威廉姆斯的“电子魔法”

1992年,威廉姆斯FW14B登场,看起来像从科幻片里开出来的。

- 主动悬挂:电脑控制液压系统,实时调整车身高度和姿态,过弯如履平地。

- 牵引力控制:自动监测后轮打滑,调整引擎输出,防止失控。

尼格尔·曼塞尔开着这台车,1992年赛季近乎碾压式夺冠,毫无悬念。

但问题也来了:

研发成本飙升,车手的作用被削弱。

于是,FIA在1994年全面禁止电子辅助系统。

“让车手回归驾驶”,成为新口号。

2014年:混动革命

2014年,F1迎来混动时代,顺应环保趋势和汽车行业电动化浪潮。

新动力单元(PU)复杂到变态:

一台1.6L V6涡轮引擎 + 两套能量回收系统。

核心部件:

- MGU-K:回收刹车能量,加速时额外提供161匹马力

- MGU-H:回收涡轮废气热能,消除涡轮迟滞

- ES:锂电池,储存回收能量

这套系统实现了惊人成就:

接近1000匹马力,同时油耗降低超30%。

F1不再是“油老虎”,而是成了汽车工业的技术试验场。

2026年:新战争的黎明

2026年,F1将迎来又一次巨变——在可持续与刺激之间,寻找新平衡。

MGU-H退役,电驱时代重启

最大变化:彻底取消MGU-H。

这个极其复杂且昂贵的系统,曾是混动引擎的核心,但也成了新厂商(如奥迪、福特)入局的门槛。

取消后,MGU-K输出将暴涨三倍:从120kW提升至350kW。

内燃机与电机的输出比例,将重新调整为接近1:1。

| 项目 | 2014–2025 | 2026 | 变化 |

|---|---|---|---|

| 内燃机输出 | ~560kW | ~400kW | 下降 |

| MGU-K输出 | 120kW | 350kW | 暴涨300% |

| 电驱占比 | ~15% | 50% | 质变 |

| 燃油 | 10%生物燃料 | 100%可持续燃料 | 碳中和 |

这意味着:电动部分将真正成为动力主力,而不再只是辅助。

主动空力回归,驾驶乐趣升级

更有趣的是:

1994年被禁的主动空气动力学系统,将在2026年回归!

新系统可自动调节:

- 直道上收起尾翼,减少阻力

- 进弯时展开,增加下压力

更刺激的是:

将引入手动超车模式——车手按下按钮,可短暂释放额外电能,相当于游戏里的“氮气加速”。

驾驶的主动权,再次回归车手手中。

永不停歇的技术战争

回顾F1这60多年的“技术战争”,你会发现一个清晰的脉络:

每一次重大创新,都是为了突破上一个时代的“极限”。

- 1960年代:中置引擎 + 单体壳 → 突破前置引擎的物理瓶颈

- 1970年代:空气动力学 → 突破机械抓地力的天花板

- 1980年代:涡轮增压 → 弥补地面效应被禁的动力损失

- 2014年:混动系统 → 应对环保与能效的新挑战

而2026年的规则?

正是为了解决21世纪的矛盾:如何在可持续的前提下,保持F1的极致速度与观赏性。

老实说,这场技术战争,永远不会结束。

也不该结束。

因为——

正是这种永不停歇的突破欲,才让F1成为F1。

2026年的新F1,会开启怎样的新篇章?

是内燃机与电动机的完美共舞,

还是迈向全电动时代的前奏?

可以肯定的是:

工程师们为寻找答案而熬过的每一个通宵,

早已开始。