从赛车萌芽到F1世界锦标赛诞生(1950年代)

1906年:勒芒郊区诞生的疯狂构想

看F1的时候,你可能会突然冒出一个念头:到底是谁第一个想到“咱们来玩命飙车”这事儿的?更疯的是——谁居然提出要连续两天跑1238公里?

答案要回到1906年的法国。确切地说,是在勒芒郊区尘土飞扬的三角形公路上,一个名为**大奖赛(Grand Prix)**的革命性赛事就此诞生。

法国人被戈登·贝内特杯气炸了

这一切的起因,是法国汽车俱乐部(ACF)怒了。当时的“戈登·贝内特杯”规定每个国家只能派3辆车参赛。而法国,作为当时欧洲最大的汽车制造国,怎么可能接受这种限制?“我们有几十家车企,凭什么只能上三台车?”

于是,他们干脆自己搞了个新比赛——每家制造商可以派3台车参赛。这就是“大奖赛”(Grand Prix)名字的由来,字面意思就是“大奖金”。

一只黄色茶壶改变世界的一天

1906年6月26日清晨6点,32辆赛车在一条103公里长的三角形赛道上列队发车。他们要跑完12圈,总计1238公里,而且要连续比两天——这在当时简直是疯了。

但真正改变比赛格局的,并不是发动机马力,而是换胎速度。那时候爆胎维修极其麻烦,必须把整个车轮拆下来才能换胎,动辄要花15分钟以上。

而雷诺不一样。他们和米其林合作,开发出了革命性的可拆卸轮圈。换胎时直接整体更换轮圈,时间缩短到2到5分钟——堪称真正的“黑科技”。

经过超过12小时的残酷鏖战,匈牙利裔车手费伦茨·齐斯驾驶着一辆黄色雷诺赛车第一个冲过终点。32台发车,最终只有11台完赛——这就是第一届大奖赛的血泪现实。

1920-1930年代:黄金时代与法西斯的阴影

战后复苏

一战结束后,大奖赛在1921年正式重启。1920年代,法国的布加迪、德拉热与意大利的阿尔法·罗密欧、玛莎拉蒂展开了激烈争夺。

传奇人物也在这时登场。后来创立法拉利的恩佐·法拉利,当时还是阿尔法·罗密欧的车手;而塔齐奥·努沃拉里这样的不朽车手,更是俘获了无数车迷的心。

1929年大萧条与政治介入

然而1929年华尔街股灾给赛车运动蒙上了阴影。大量车企因经济危机退出赛事,德国大奖赛等重要比赛也被取消。

政治势力趁机介入。到了1930年代中期,希特勒和墨索里尼开始对赛车产生兴趣——原因很简单:他们发现赛车是绝佳的民族主义宣传工具。

德国政府向梅赛德斯-奔驰和汽车联盟(Auto Union)提供巨额资助,意大利政府也全力支持阿尔法·罗密欧。结果是压倒性的:德国赛车被称作“银箭”(Silver Arrows),在1930年代末期几乎垄断了所有大奖赛冠军。

讽刺的是,赛车运动的“黄金时代”,竟与欧洲被战争阴云笼罩的时期重合。光鲜的赛道背后,是法西斯政权政治野心的冰冷现实。

1940年代:战争的毁灭与技术的悖论

黑暗年代与进步的矛盾

二战彻底中断了赛车运动的进程。车企转产军备,车手奔赴前线,赛道变成军用设施。

但讽刺的是,战争反而成了赛车技术飞跃的催化剂。战场成了汽车与航空技术的巨型实验室。

双顶置凸轮轴(DOHC)、缸内直喷等技术,最初为战斗机引擎研发,战后直接推动了赛车发动机性能的爆炸式提升。军用车辆在耐用性、新材料、品控等方面的积累,也深刻影响了整个汽车行业。

最实际的遗产,是废弃的军用机场。英国和欧洲各地数不清的旧空军基地,拥有宽阔的柏油跑道,稍加改造就能变成现成的赛道,几乎零成本。

1947年:FIA正式推出F1规则

1946年FIA重组后,统一混乱的赛车规则成为当务之急。经过多方讨论,1947年终于诞生了最高级别单座赛车的新规范——“一级方程式”(Formula 1)。

这项规则的核心是“务实”。考虑到战后经济困难,允许使用4.5升自然吸气发动机或1.5升机械增压发动机。这样一来,像阿尔法·罗密欧的“阿尔费塔”(Alfetta)这类战前强车,也能重返赛场。

1950年5月13日:银石赛道的历史性一步

皇室见证的时刻

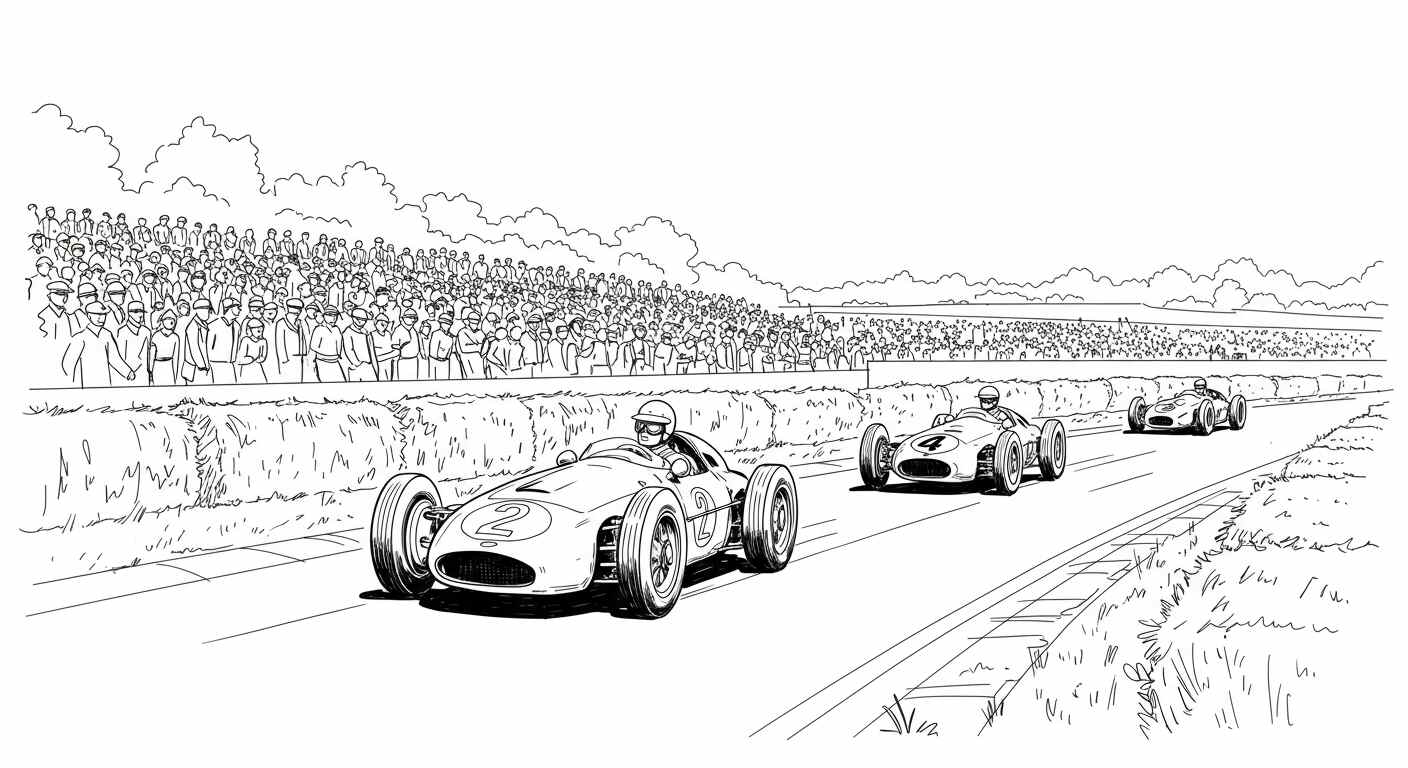

1950年5月13日,英国银石赛道。超过12万名观众涌入这座前皇家空军基地。英国国王乔治六世、伊丽莎白王后和玛格丽特公主亲临现场,见证F1世界锦标赛的首场比赛。

当天的主角,毫无疑问是阿尔法·罗密欧。更惊人的是,他们的“阿尔费塔158”赛车,竟是一台12年前设计的老车——1938年诞生的机器,在1950年依然是全场最强。

“三F”统治发车区

发车区被三位名字都以“F”开头的车手垄断:尼诺·法里纳、胡安·曼努埃尔·方吉奥、路易吉·法焦利。阿尔法·罗密欧包揽头排。

比赛结果毫无悬念:法里纳从杆位发车一路领跑,拿下F1历史上的首场胜利、首个杆位、最快圈速,包揽全部“第一”。他的两位队友分获二、三名,完成了F1历史上首次厂商包揽领奖台。

而后来成为F1象征的法拉利……这场比赛却没来。原因很简单——恩佐·法拉利太骄傲了,不愿在别人制定的规则下参赛。

| 名次 | 车手 | 车队 | 时间 | 积分 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 尼诺·法里纳 | 阿尔法·罗密欧 | 2:13:23.6 | 9 |

| 2 | 路易吉·法焦利 | 阿尔法·罗密欧 | +2.6秒 | 6 |

| 3 | 雷格·帕内尔 | 阿尔法·罗密欧 | +52.0秒 | 4 |

1950年代初中期:厂商之间的权力博弈

阿尔法·罗密欧的短暂王朝

从1950年到1951年初,阿尔法·罗密欧几乎无敌。一台12年前设计的赛车依然称霸赛场,堪称奇迹。但他们有一个致命弱点:

1.5升机械增压发动机虽然动力强劲,但油耗极高,每场比赛需要两次进站加油。而法拉利的4.5升自然吸气发动机只需一次。

1951年银石:法拉利首胜

转机出现在1951年银石。何塞·弗洛伊兰·冈萨雷斯驾驶法拉利赛车,首次攻破阿尔法·罗密欧的防线。胜负关键,正是燃油策略。

看似微小的差别,结果却天翻地覆。冈萨雷斯夺冠,阿尔法·罗密欧震惊。这场失利直接导致他们退出F1——一个持续12年的王朝,因一场比赛崩塌。

大师方吉奥的时代

方吉奥接过了阿尔法·罗密欧留下的空缺。更准确地说,是能配上方吉奥的车队接过了王座。

这位来自阿根廷的沉默大师,从1951到1957年共拿下5个世界冠军,52场比赛赢下24场,胜率接近一半——堪称恐怖。

说实话,方吉奥的秘诀很简单:他永远开着当时最强的赛车。阿尔法最强时他在阿尔法,法拉利称霸时他跳槽法拉利,奔驰无敌时他又加盟奔驰。

1950年代中期:奔驰的两年统治

W196:来自未来的黑科技

1954与1955年,梅赛德斯-奔驰强势回归F1。他们的W196赛车,看起来就像从科幻电影里开出来的——气门驱动系统、缸内直喷、空气动力学车身……每一项都是革命性的。

在方吉奥的带领下,奔驰连续两年包揽车手与车队双料冠军。当时根本没有对手。但他们的统治,比预想中更短暂。

1955年勒芒惨剧:奔驰突然退赛

1955年6月11日,一切戛然而止。勒芒24小时耐力赛中,一辆奔驰300 SLR失控飞入观众区,造成83人死亡——赛车史上最惨痛的灾难。

奔驰立即宣布全面退出所有赛车运动,这一退就是整整30年。一场建立在技术优势上的绝对统治,一夜之间灰飞烟灭。

F1基因成型:技术、策略与命运的交织

1950年代塑造了F1的灵魂

1950年代的F1,是一个“结束”与“开始”并存的年代。它既是战前大奖赛传统的终结,也是现代F1真正的起点。

正是在这十年里,F1的核心基因彻底成型——技术与策略、车手实力与运气、政治与经济交织在一起的复杂博弈。这是一个舞台:一个技术革新就能颠覆格局,一场事故就能让王者陨落。

从雷诺的可拆轮圈,到方吉奥“择强而栖”的务实选择,再到奔驰的绝对技术优势与突然退赛——这一切,都与今天的F1如出一辙。

技术从赛道走向街头的漫长旅程

更有趣的是,F1诞生的技术,最终如何渗透进我们的日常生活。奔驰W196在1950年代用上的缸内直喷技术,直到半个世纪后才被现代车企如现代(Hyundai)广泛采用。F1在1970年代率先使用的铝合金底盘,也直到近年才在量产车上普及,用于减重和提升燃油效率。

那么,F1为何能持续推动技术创新?秘密就在于——“无限进步”与“规则限制”之间的张力。

这真的会是终点吗?

1950年代,只是F1宏大旅程的第一章。1906年在勒芒郊区诞生的那个疯狂念头,终于在1950年的银石赛道找到了真正的形态。而这份基因,至今未变。

一项由技术决定胜负、由车手选择改写历史、由意外事件搅动风云的运动——这,就是F1之所以是F1的原因。

这场技术战争的终点究竟在何方?1950年代,不过是这场漫长旅程的起点而已。