F1의 기술 전쟁사: 60년간 이어진 속도와 혁신의 대결

F1을 보다 보면 가끔 멈춰서 생각하게 되는 순간들이 있다. 1962년 로터스 25가 처음 등장했을 때 사람들이 "저런 욕조 같은 걸 타고 어떻게 달린다는 거냐"며 비웃었다는 얘기. 1977년 르노가 노란 머신으로 연기를 뿜으며 계속 멈춰 서자 "노란 찻주전자"라고 조롱받았던 일.

그런데 결국 그들이 옳았다.

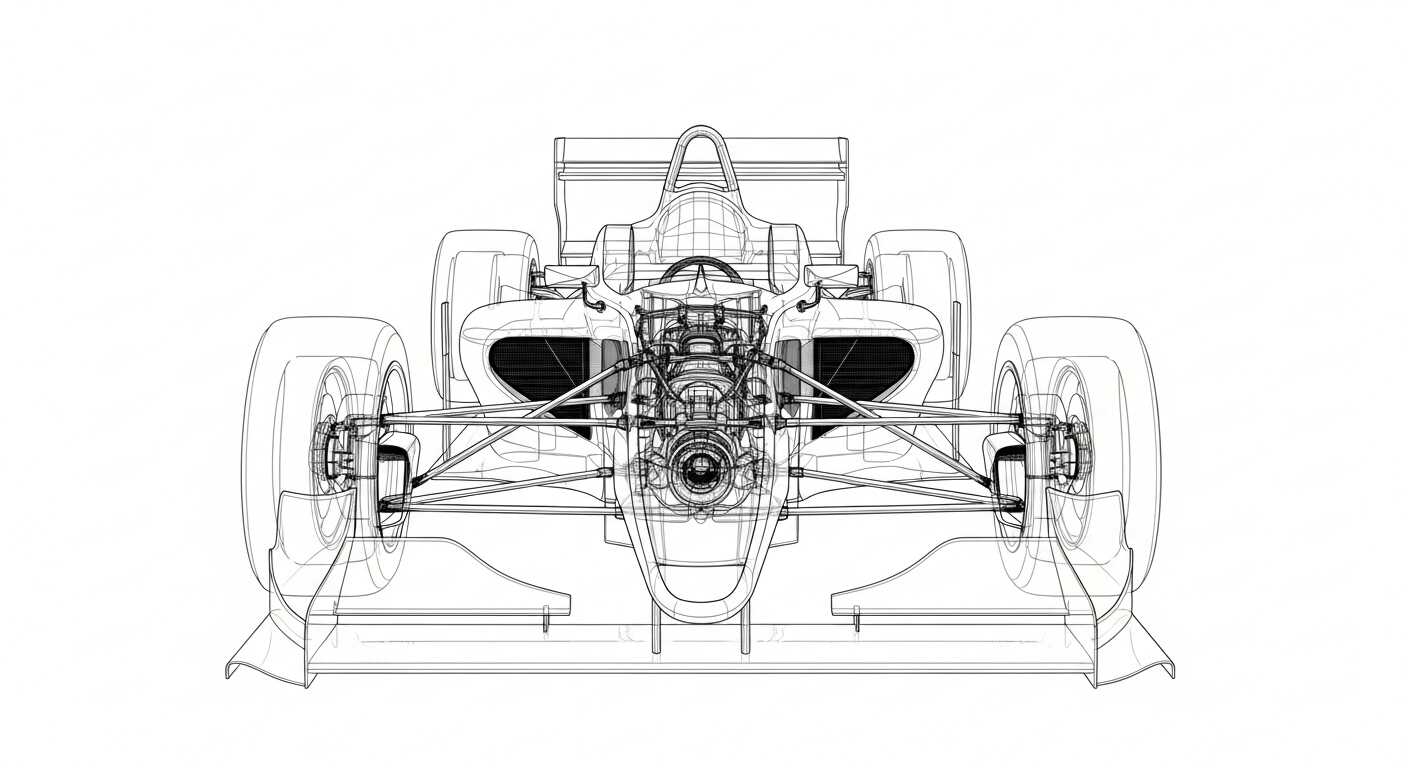

도대체 누가, 왜 F1 머신의 모습을 이렇게 극적으로 바꿔놓았을까? 답은 간단하다. 엔지니어들의 끝없는 기술 전쟁 때문이다.

60년 넘게 F1은 단순한 자동차 경주가 아니었다. 인간의 한계와 공학 기술의 정점이 만나는 치열한 전장이었다. 속도를 향한 순수한 열망은 엔지니어들로 하여금 기존 관념을 뒤엎는 아이디어를 쏟아내게 했고, FIA는 안전과 경쟁의 균형을 맞추기 위해 새로운 규칙으로 대응해왔다.

이 전쟁의 역사를 들여다보면 한 가지 사실이 명확해진다. F1의 혁신은 결코 하늘에서 뚝 떨어지지 않았다. 매 시대마다 이전 시대의 한계를 극복하려는 치열한 고민에서 탄생했다. 그리고 그 혁신은 다시 다음 시대의 새로운 도전과제를 만들어냈다.

1960년대: 영국 소규모 팀들의 반란

1960년 몬차 서킷. 페라리의 거대한 프론트 엔진 머신들이 마지막 승리를 거두고 있었다. 아무도 몰랐다. 이것이 한 시대의 종막이라는 걸.

쿠퍼의 미친 발상

영국의 작은 팀 쿠퍼가 1959년 내놓은 T51은 말 그대로 혁명이었다. 엔진을 운전자 뒤로 옮긴 것이다. 잭 브라밤이 이 차를 타고 챔피언에 올랐다.

"왜 이런 미친 짓을 했을까?" 이유는 놀랍도록 실용적이었다.

프론트 엔진 차량의 치명적 결함은 구조에 있었다. 운전석 아래를 지나는 길고 무거운 프로펠러 샤프트 때문에 운전자를 높이 앉힐 수밖에 없었다. 이는 차량의 전면 면적을 늘려 공기 저항을 증가시켰다. 당시 1제곱피트의 전면 면적 감소가 25마력 출력 증강과 맞먹는 효과였으니, 이건 엄청난 손실이었다.

미드십 레이아웃은 모든 걸 해결했다. 가장 무거운 부품들을 차량의 무게 중심에 집중시켜 관성 모멘트를 줄였다. 운전자를 거의 바닥에 눕혀서 전면 면적을 극소화했다. 결과는 완전한 판도 뒤바뀜이었다.

콜린 채프먼의 욕조 혁명

쿠퍼가 엔진 위치를 바꿨다면, 로터스의 천재 콜린 채프먼은 차체 자체를 다시 생각했다.

1962년 로터스 25가 등장했을 때 사람들은 경악했다. 여러 개의 강철 파이프를 용접한 기존 스페이스프레임 대신, 얇은 알루미늄 판을 구부리고 리벳으로 연결한 모노코크 섀시를 들고 나온 것이다. 항공기 기술을 F1에 가져온 최초의 시도였다.

숫자로 보면 그 충격이 더 실감난다. 로터스 25의 섀시는 이전 모델보다 비틀림 강성이 3배 높았는데 무게는 절반에 불과했다. 차량 전체 무게는 고작 450kg이었다.

운전자는 거의 누운 자세로 탑승해야 했다. 이 때문에 '욕조'라는 별명을 얻었다. 하지만 조롱은 오래가지 않았다. 짐 클락이 이 차를 타고 1963년 시즌을 지배하며 10번의 레이스 중 7번을 우승했기 때문이다.

이제 F1의 두 가지 핵심 DNA가 완성되었다. 미드십 엔진과 모노코크 섀시. 이 조합은 60년이 지난 지금도 F1의 기본 설계 철학으로 남아있다.

1970년대: 공기라는 보이지 않는 적

1960년대가 차량의 하드웨어를 바꾼 시대였다면, 1970년대는 '공기'와의 전쟁이 시작된 시기였다.

윙의 등장

1968년 로터스 49B가 높은 지지대 위에 거대한 윙을 달고 나타났을 때, 사람들은 이게 뭔지 몰랐다. 다운포스라는 개념 자체가 생소했다.

원리는 단순했다. 비행기 날개를 뒤집어서 공기가 윗면보다 아랫면을 더 빨리 흐르게 만들어, 차체를 아래로 누르는 힘을 만드는 것이다. 이 힘이 타이어의 접지력을 높여 코너링 속도를 극적으로 향상시킨다는 걸 깨달은 순간, F1은 새로운 차원으로 진입했다.

로터스의 그라운드 이펙트

윙 경쟁은 곧 더 급진적인 방향으로 발전했다. 로터스 엔지니어들이 풍동 실험 중 우연히 발견한 것은, 차량 하부가 바닥에 가까워질수록 다운포스가 급증한다는 사실이었다.

그렇다면 차 전체를 하나의 거대한 날개로 만들면 어떨까?

1978년 로터스 78과 79가 답을 제시했다. 사이드포드 하부를 벤츄리 터널 형상으로 만들어 공기 흐름을 가속시키고, 하단에 스프링이 달린 스커트를 장착해 저압 영역을 완벽하게 밀봉했다.

결과는 압도적이었다. 마리오 안드레티가 로터스 79를 타고 1978년 시즌을 완벽하게 지배하며 챔피언에 올랐다.

브라밤의 팬 카

그라운드 이펙트에 뒤처진 다른 팀들은 독자적인 해법을 찾아야 했다. 브라밤의 고든 머레이가 내놓은 답은 거대한 팬을 차량 후면에 달아서 공기를 강제로 빨아내는 것이었다.

BT46B, 일명 '팬 카'는 1978년 스웨덴 GP에서 압도적인 우승을 거두었다. 하지만 경쟁 팀들의 격렬한 항의와 정치적 압력으로 단 한 경기 만에 사라졌다. 가장 창의적이면서도 가장 짧았던 혁신이었다.

1983년 플랫 보텀

그라운드 이펙트는 치명적인 부작용을 낳았다. 코너링 속도가 드라이버와 서킷이 감당할 수 있는 수준을 넘어섰다. 스커트가 손상되면 순간적으로 다운포스를 모두 잃고 대형 사고로 이어졌다.

| 연도 | 몬차 GP 폴 포지션 랩타임 | 주요 사건 |

|---|---|---|

| 1977 | 1:38.080 | 그라운드 이펙트 도입 전 |

| 1978 | 1:37.520 | 로터스 79, 그라운드 이펙트 완성 |

| 1982 | 1:28.473 | 질 빌뇌브, 리카르도 팔레티 사망 |

| 1983 | 1:29.122 | 플랫 보텀 규정 도입 |

1982년 비극적인 사고들이 잇따르자, FIA는 결국 1983년부터 차량 하부를 평평하게 만드는 '플랫 보텀' 규정을 도입했다. 판도라의 상자를 다시 닫은 것이다.

사실 이 시대의 진짜 의미는 따로 있었다. 공기역학이 기계적 그립을 압도하기 시작한 첫 번째 순간이었다. 이후 F1의 모든 기술 개발은 이 '공기와의 전쟁'을 중심으로 돌아가게 된다.

1980년대: 수류탄 엔진들의 광기

그라운드 이펙트가 금지되자 엔지니어들은 다운포스 손실을 만회할 새로운 방법을 찾아야 했다. 그 해답은 터보차저였다. 하지만 아무도 예상하지 못했다. 이것이 F1 역사상 가장 광기 어린 출력 경쟁을 불러올 줄은.

르노의 험난한 개척

1977년 프랑스의 르노가 1.5리터 V6 터보 엔진을 장착한 RS01으로 F1에 뛰어들었을 때, 사람들은 실소를 금치 못했다.

초기 터보 엔진은 말 그대로 재앙이었다. 극심한 터보 랙 때문에 운전자는 코너 탈출 시점을 예측해서 미리 가속해야 했다. 잦은 엔진 블로우로 흰 연기를 뿜으며 멈춰 섰다. 노란색 머신이 연기를 뿜는 모습 때문에 '노란 찻주전자'라는 조롱까지 받았다.

하지만 르노는 포기하지 않았다. 1979년 프랑스 그랑프리에서 역사적인 첫 우승을 차지하며, 터보의 잠재력을 전 세계에 증명했다.

BMW M12/13: 1,400마력의 괴물

터보 기술이 성숙해지면서 F1은 무한 출력 경쟁에 돌입했다. 그 정점에는 BMW의 M12/13 엔진이 있었다.

1986년 예선 트림에서 이 1.5리터 4기통 엔진은 5.5바의 부스트 압력으로 1,300-1,400마력을 뿜어냈다. F1 역사상 가장 강력한 엔진이었다.

엔지니어들의 접근법은 기가 막혔다. 새 엔진 블록 대신 10만 km 이상 주행한 양산차의 주철 블록을 사용했다는 전설이 있다. 오랜 시간 열 순환을 거쳐 내부 응력이 자연스럽게 해소된 '숙성된' 블록이 신품보다 더 안정적이라는 믿음 때문이었다.

예선에서 최대 출력을 낸 엔진은 단 몇 바퀴 만에 수명이 다했다. **'수류탄 엔진'**이라 불렸다. 레이스에서는 출력을 850마력 수준으로 낮춰야 겨우 결승선을 볼 수 있었다.

| 연도 | 엔진 | 부스트 압력 | 추정 출력 | 상황 |

|---|---|---|---|---|

| 1979 | Renault EF1 | - | 약 520마력 | 터보 시대 개막 |

| 1983 | BMW M12/13 | 3.2bar | 약 800마력 | 무제한 경쟁 |

| 1986 | BMW M12/13/1 | 5.5bar | 1,300-1,400마력 | 광기의 정점 |

| 1988 | Honda RA168E | 2.5bar | 약 675마력 | 규제로 출력 감소 |

터보 랙과의 동거

4회 챔피언 알랭 프로스트의 증언에 따르면, 터보 시대의 드라이빙은 **"괴물을 길들이는 것"**과 같았다.

1,400마력이 갑자기 뒷바퀴에 전달될 때, 이를 제어하기 위해서는 엄청난 상체 근력과 섬세한 조작이 필요했다. 언제 터질지 모르는 엔진을 달래며 달려야 하는 정신적 압박감은 극심했다.

과연 이런 광기가 언제까지 계속될 수 있었을까?

1989년, FIA는 결국 터보 엔진을 완전히 금지했다. 과도한 속도와 천문학적인 개발 비용이 F1의 지속가능성을 위협했기 때문이다.

1990년대-2010년대: 컴퓨터의 침입

터보가 사라진 후 F1 엔지니어들은 새로운 전장을 발견했다. 바로 전자제어였다.

윌리엄스의 전자 마법

1992년 윌리엄스의 FW14B는 SF 영화에서 나온 것 같은 차였다. 능동 서스펜션이 컴퓨터 제어로 유압 액추에이터를 움직여, 어떤 상황에서도 차체의 높이와 자세를 완벽하게 유지했다.

트랙션 컨트롤은 뒷바퀴의 미끄러짐을 감지해서 엔진 출력을 자동으로 조절했다. 나이젤 만셀이 이 차를 타고 1992년 시즌을 압도적으로 지배한 건 놀라운 일이 아니었다.

하지만 이런 기술들은 개발 비용을 폭등시키고 드라이버의 역할을 축소시킨다는 비판에 직면했다. 1994년부터 이런 전자 보조 장비들이 전면 금지된 것도 이 때문이었다.

2014년 하이브리드 혁명

F1은 환경 규제와 자동차 산업의 전동화 추세에 맞춰, 2014년 하이브리드 파워 유닛을 도입했다. 1.6리터 V6 터보 엔진에 두 개의 에너지 회수 시스템을 결합한 복잡한 시스템이었다.

핵심 구성 요소들은 다음과 같다:

- MGU-K: 제동 에너지를 전기로 회수하고, 가속 시 161마력을 추가로 제공

- MGU-H: 터보차저의 배기 열에너지를 회수하고, 터보 랙을 없애는 핵심 역할

- ES: 회수된 에너지를 저장하는 리튬이온 배터리

이 시스템은 1,000마력에 가까운 출력을 내면서도 연료 효율을 30% 이상 향상시키는 경이로운 성과를 달성했다.

2026년: 새로운 전쟁의 시작

F1은 2026년 또 한 번의 거대한 변화를 앞두고 있다. 이번엔 지속가능성과 박진감 넘치는 레이싱이라는 두 목표를 동시에 추구한다.

MGU-H의 퇴장

가장 큰 변화는 MGU-H의 완전한 제거다. 극도로 복잡하고 비쌌던 이 시스템이 사라지면서, 아우디와 포드 같은 신규 제조사들이 진입할 수 있게 되었다.

대신 MGU-K의 출력이 120kW에서 350kW로 약 3배 증가한다. 전체 출력에서 내연기관과 전기 모터의 비중이 거의 50:50으로 재조정된다.

| 구분 | 2014-2025 | 2026년 | 변화 |

|---|---|---|---|

| ICE 출력 | 약 560kW | 약 400kW | 감소 |

| MGU-K 출력 | 120kW | 350kW | 300% 증가 |

| 전기 비중 | 약 15% | 50% | 획기적 증가 |

| 연료 | 바이오 10% | 100% 지속가능 | 완전 탄소 중립 |

액티브 에어로의 부활

흥미롭게도 1994년 금지되었던 액티브 에어로다이나믹스가 30년 만에 부활한다. 직선에서는 윙을 눕혀 공기 저항을 줄이고, 코너에서는 윙을 세워 다운포스를 확보하는 가변형 시스템이다.

수동 오버라이드 모드도 도입되어, 드라이버가 버튼을 눌러 순간적으로 추가 전기 출력을 사용할 수 있게 된다. 마치 비디오 게임의 '부스터' 같은 개념이다.

끝나지 않을 전쟁

60년 넘게 이어진 F1의 기술 전쟁을 돌아보면, 하나의 패턴이 명확해진다. 모든 혁신은 이전 시대의 한계를 극복하려는 시도에서 시작되었다.

1960년대 미드십과 모노코크는 프론트 엔진의 한계를 극복했다. 1970년대 공기역학은 순수 기계적 그립의 한계를 뛰어넘었다. 1980년대 터보는 그라운드 이펙트 금지로 인한 다운포스 손실을 만회했다. 2014년 하이브리드는 환경 규제라는 새로운 현실에 대응했다.

그리고 2026년 규정은? 지속가능성과 경쟁력이라는 21세기의 모순을 해결하려는 시도다.

솔직히 말하면, 이 기술 전쟁은 끝나지 않을 것이다. 아니, 끝나면 안 된다. 그것이 F1이 F1인 이유다.

과연 2026년의 새로운 F1이 만들어낼 다음 장은 어떤 모습일까? 전기와 내연기관이 완벽하게 조화를 이룬 하이브리드 시대가 또 다른 혁신의 출발점이 될지, 아니면 완전 전동화라는 새로운 패러다임으로의 전환점이 될지.

단 하나 확실한 건, 그 답을 찾기 위한 엔지니어들의 밤샘 작업은 이미 시작되었다는 사실이다.