F1の技術戦争史:60年間続いた速度と革新の対決

F1を見ていると時々立ち止まって考えさせられる瞬間がある。1962年ロータス25が初めて登場した時、人々が「あんな浴槽みたいなものに乗ってどうやって走るんだ」と嘲笑ったという話。1977年ルノーが黄色いマシンで煙を吐きながら止まり続けて「黄色いやかん」と嘲られた出来事。

しかし結局彼らが正しかった。

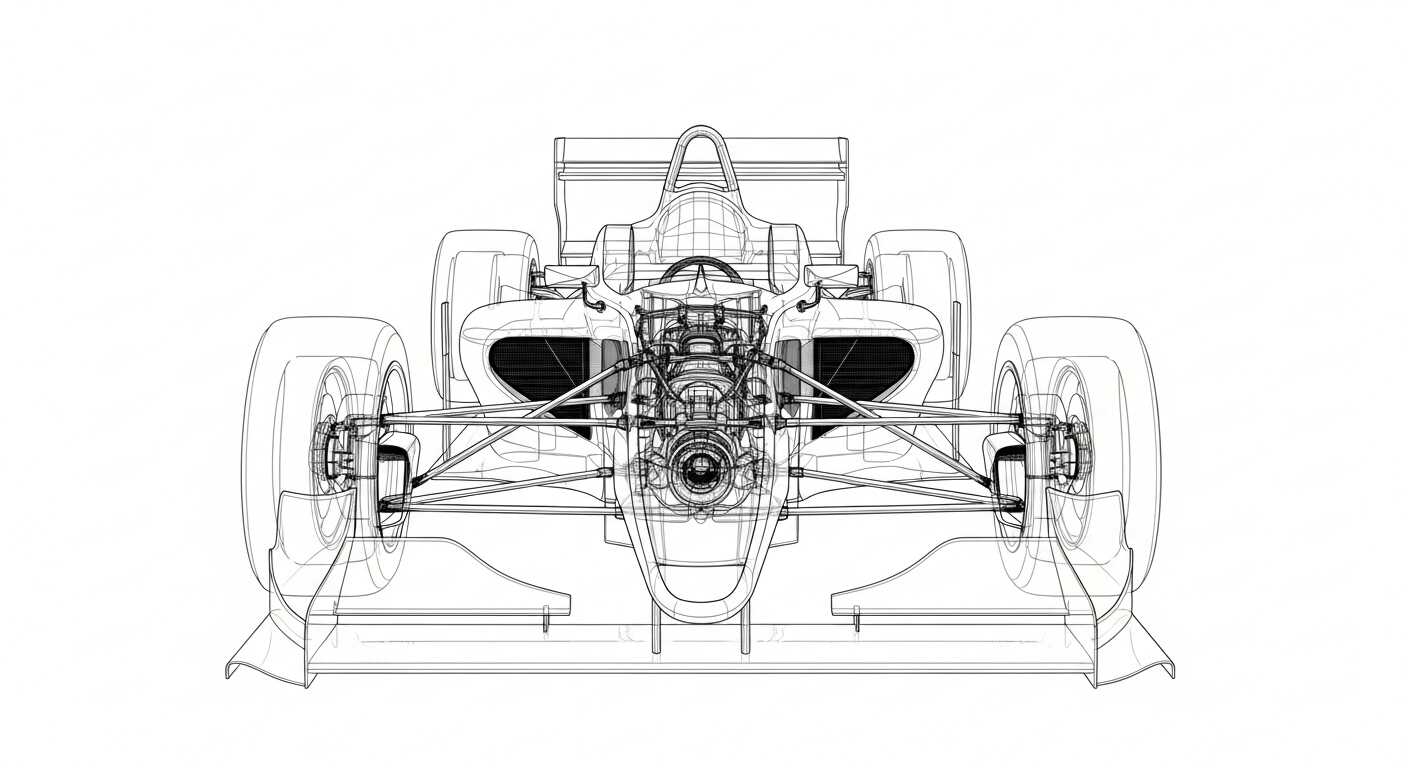

一体誰が、なぜF1マシンの姿をこれほど劇的に変えたのだろうか。答えは簡単だ。エンジニアたちの終わりなき技術戦争のためだ。

60年以上F1は単純な自動車レースではなかった。人間の限界と工学技術の頂点が出会う激しい戦場だった。速度への純粋な熱望はエンジニアたちに既存概念を覆すアイデアを生み出させ、FIAは安全と競争のバランスを取るために新しいルールで対応してきた。

この戦争の歴史を覗いてみると一つの事実が明確になる。**F1の革新は決して空から降って来なかった。**毎時代ごとに前時代の限界を克服しようとする激しい悩みから誕生した。そしてその革新は再び次の時代の新しい挑戦課題を作り出した。

1960年代:イギリス小規模チームの反乱

1960年モンツァサーキット。フェラーリの巨大なフロントエンジンマシンが最後の勝利を収めていた。誰も知らなかった。これが一つの時代の終幕だということを。

クーパーの狂気の発想

イギリスの小さなチーム、クーパーが1959年に出したT51は文字通り革命だった。エンジンをドライバーの後ろに移したのだ。ジャック・ブラバムがこの車に乗ってチャンピオンに輝いた。

「なぜこんな狂ったことをしたのか?」理由は驚くほど実用的だった。

フロントエンジン車両の致命的欠陥は構造にあった。運転席の下を通る長くて重いプロペラシャフトのため、ドライバーを高く座らせるしかなかった。これは車両の前面面積を増やして空気抵抗を増加させた。当時1平方フィートの前面面積減少が25馬力の出力向上と同等の効果だったのだから、これは莫大な損失だった。

ミッドシップレイアウトは全てを解決した。最も重い部品を車両の重心に集中させて慣性モーメントを減らした。ドライバーをほぼ床に寝かせて前面面積を極小化した。結果は完全な勢力図の変化だった。

コリン・チャップマンの浴槽革命

クーパーがエンジン位置を変えたとすれば、ロータスの天才コリン・チャップマンは車体自体を再考した。

1962年ロータス25が登場した時、人々は驚愕した。複数の鋼鉄パイプを溶接した既存のスペースフレームの代わりに、薄いアルミニウム板を曲げてリベットで接続したモノコックシャシーを持ち出したのだ。航空機技術をF1に持ち込んだ初の試みだった。

数字で見ると、その衝撃がより実感できる。ロータス25のシャシーは前モデルより捻り剛性が3倍高いのに重量は半分に過ぎなかった。車両全体の重量はわずか450kgだった。

ドライバーはほぼ横たわった姿勢で乗車しなければならなかった。このため「浴槽」というあだ名を得た。しかし嘲笑は長く続かなかった。ジム・クラークがこの車に乗って1963年シーズンを支配し、10回のレースのうち7回を優勝したからだ。

これでF1の2つの核心DNAが完成した。**ミッドシップエンジンとモノコックシャシー。**この組み合わせは60年が経った今でもF1の基本設計哲学として残っている。

1970年代:空気という見えない敵

1960年代が車両のハードウェアを変えた時代だったとすれば、1970年代は「空気」との戦争が始まった時期だった。

ウィングの登場

1968年ロータス49Bが高い支柱の上に巨大なウィングを付けて現れた時、人々はこれが何なのか分からなかった。ダウンフォースという概念自体が馴染みがなかった。

原理は単純だった。飛行機の翼を逆さまにして空気が上面より下面をより速く流れるようにし、車体を下に押し付ける力を作ること。この力がタイヤの接地力を高めてコーナリング速度を劇的に向上させることを悟った瞬間、F1は新しい次元に突入した。

ロータスのグラウンドエフェクト

ウィング競争はすぐにより急進的な方向に発展した。ロータスエンジニアたちが風洞実験中に偶然発見したのは、車両下部が地面に近づくほどダウンフォースが急増するという事実だった。

それなら車全体を一つの巨大な翼にしたらどうだろうか?

1978年ロータス78と79が答えを提示した。サイドポッド下部をベンチュリトンネル形状にして空気流を加速させ、下段にスプリング付きスカートを装着して低圧領域を完璧に密封した。

結果は圧倒的だった。マリオ・アンドレッティがロータス79に乗って1978年シーズンを完璧に支配してチャンピオンに輝いた。

ブラバムのファンカー

グラウンドエフェクトに遅れた他のチームは独自の解決策を見つけなければならなかった。ブラバムのゴードン・マレーが出した答えは巨大なファンを車両後面に付けて空気を強制的に吸い出すことだった。

BT46B、通称「ファンカー」は1978年スウェーデンGPで圧倒的な優勝を収めた。しかし競合チームの激しい抗議と政治的圧力でたった1レースで消えた。最も創造的で最も短かった革新だった。

1983年フラットボトム

グラウンドエフェクトは致命的な副作用を生んだ。コーナリング速度がドライバーとサーキットが耐えられるレベルを超えた。スカートが損傷すれば瞬間的にダウンフォースを全て失い大事故につながった。

| 年度 | モンツァGPポールポジションラップタイム | 主要事件 |

|---|---|---|

| 1977 | 1:38.080 | グラウンドエフェクト導入前 |

| 1978 | 1:37.520 | ロータス79、グラウンドエフェクト完成 |

| 1982 | 1:28.473 | ジル・ヴィルヌーヴ、リカルド・パレッティ死亡 |

| 1983 | 1:29.122 | フラットボトム規定導入 |

1982年悲劇的な事故が相次ぐと、FIAは結局1983年から車両下部を平らにする「フラットボトム」規定を導入した。パンドラの箱を再び閉じたのだ。

実はこの時代の本当の意味は別にあった。空力が機械的グリップを圧倒し始めた最初の瞬間だった。以後F1の全ての技術開発はこの「空気との戦争」を中心に回ることになる。

1980年代:手榴弾エンジンの狂気

グラウンドエフェクトが禁止されると、エンジニアたちはダウンフォース損失を補う新しい方法を見つけなければならなかった。その答えはターボチャージャーだった。しかし誰も予想しなかった。これがF1史上最も狂気じみた出力競争を呼び起こすとは。

ルノーの険しい開拓

1977年フランスのルノーが1.5リッターV6ターボエンジンを搭載したRS01でF1に飛び込んだ時、人々は苦笑を禁じ得なかった。

初期ターボエンジンは文字通り災難だった。極度のターボラグのためドライバーはコーナー脱出タイミングを予測して事前に加速しなければならなかった。頻繁なエンジンブローで白い煙を吐いて止まった。黄色いマシンが煙を吐く様子で「黄色いやかん」という嘲笑まで受けた。

しかしルノーは諦めなかった。1979年フランスグランプリで歴史的な初優勝を収め、ターボの潜在力を全世界に証明した。

BMW M12/13:1,400馬力の怪物

ターボ技術が成熟するにつれ、F1は無限出力競争に突入した。その頂点にはBMWのM12/13エンジンがあった。

1986年予選トリムでこの1.5リッター4気筒エンジンは5.5バーのブースト圧力で1,300-1,400馬力を吐き出した。F1史上最も強力なエンジンだった。

エンジニアたちのアプローチは驚くべきものだった。新しいエンジンブロックの代わりに10万km以上走行した市販車の鋳鉄ブロックを使用したという伝説がある。長時間熱サイクルを経て内部応力が自然に解消された「熟成」ブロックが新品より安定だという信念のためだった。

予選で最大出力を発揮したエンジンは僅か数周で寿命が尽きた。**「手榴弾エンジン」**と呼ばれた。レースでは出力を850馬力レベルに下げなければ辛うじて決勝線を見ることができた。

| 年度 | エンジン | ブースト圧力 | 推定出力 | 状況 |

|---|---|---|---|---|

| 1979 | Renault EF1 | - | 約520馬力 | ターボ時代開幕 |

| 1983 | BMW M12/13 | 3.2bar | 約800馬力 | 無制限競争 |

| 1986 | BMW M12/13/1 | 5.5bar | 1,300-1,400馬力 | 狂気の頂点 |

| 1988 | Honda RA168E | 2.5bar | 約675馬力 | 規制で出力減少 |

ターボラグとの同居

4回チャンピオンのアラン・プロストの証言によれば、ターボ時代のドライビングは**「怪物を手懐けること」**と同じだった。

1,400馬力が突然後輪に伝達される時、これを制御するためには莫大な上体筋力と繊細な操作が必要だった。いつ爆発するかわからないエンジンをなだめながら走らなければならない精神的重圧は極度だった。

果たしてこんな狂気がいつまで続けられただろうか?

1989年、FIAは結局ターボエンジンを完全に禁止した。過度の速度と天文学的な開発費用がF1の持続可能性を脅かしたためだ。

1990年代-2010年代:コンピューターの侵入

ターボが消えた後、F1エンジニアたちは新しい戦場を発見した。まさに電子制御だった。

ウィリアムズの電子魔法

1992年ウィリアムズのFW14BはSF映画から出てきたような車だった。アクティブサスペンションがコンピューター制御で油圧アクチュエーターを動かし、どんな状況でも車体の高さと姿勢を完璧に維持した。

トラクションコントロールは後輪の滑りを感知してエンジン出力を自動調節した。ナイジェル・マンセルがこの車に乗って1992年シーズンを圧倒的に支配したのは驚くことではなかった。

しかしこのような技術は開発費用を急騰させ、ドライバーの役割を縮小させるという批判に直面した。1994年からこのような電子補助装備が全面禁止されたのもこのためだった。

2014年ハイブリッド革命

F1は環境規制と自動車産業の電動化トレンドに合わせ、2014年ハイブリッドパワーユニットを導入した。1.6リッターV6ターボエンジンに2つのエネルギー回収システムを結合した複雑なシステムだった。

核心構成要素は次の通りだ:

- MGU-K:制動エネルギーを電気で回収し、加速時161馬力を追加提供

- MGU-H:ターボチャージャーの排気熱エネルギーを回収し、ターボラグをなくす核心的役割

- ES:回収されたエネルギーを貯蔵するリチウムイオンバッテリー

このシステムは1,000馬力に近い出力を出しながらも燃費を30%以上向上させる驚異的成果を達成した。

2026年:新しい戦争の始まり

F1は2026年、もう一度の巨大な変化を前にしている。今度は持続可能性と迫力あるレーシングという2つの目標を同時に追求する。

MGU-Hの退場

最も大きな変化はMGU-Hの完全な除去だ。極度に複雑で高価だったこのシステムが消えることで、アウディやフォードのような新規メーカーが参入できるようになった。

代わりにMGU-Kの出力が120kWから350kWに約3倍増加する。全体出力で内燃機関と電気モーターの比重がほぼ50:50に再調整される。

| 区分 | 2014-2025 | 2026年 | 変化 |

|---|---|---|---|

| ICE出力 | 約560kW | 約400kW | 減少 |

| MGU-K出力 | 120kW | 350kW | 300%増加 |

| 電気比重 | 約15% | 50% | 画期的増加 |

| 燃料 | バイオ10% | 100%持続可能 | 完全カーボンニュートラル |

アクティブエアロの復活

興味深いことに1994年に禁止されたアクティブエアロダイナミクスが30年ぶりに復活する。直線ではウィングを寝かせて空気抵抗を減らし、コーナーではウィングを立ててダウンフォースを確保する可変システムだ。

マニュアルオーバーライドモードも導入され、ドライバーがボタンを押して瞬間的に追加電気出力を使用できるようになる。まるでビデオゲームの「ブースター」のような概念だ。

終わらない戦争

60年以上続いたF1の技術戦争を振り返ると、一つのパターンが明確になる。全ての革新は前時代の限界を克服しようとする試みから始まった。

1960年代のミッドシップとモノコックはフロントエンジンの限界を克服した。1970年代の空力は純粋機械的グリップの限界を超えた。1980年代のターボはグラウンドエフェクト禁止によるダウンフォース損失を補った。2014年のハイブリッドは環境規制という新しい現実に対応した。

そして2026年規定は?持続可能性と競争力という21世紀の矛盾を解決しようとする試みだ。

正直に言えば、この技術戦争は終わらないだろう。いや、終わってはいけない。それがF1がF1である理由だ。

果たして2026年の新しいF1が作り出す次の章はどんな姿だろうか?電気と内燃機関が完璧に調和したハイブリッド時代がまた別の革新の出発点になるのか、それとも完全電動化という新しいパラダイムへの転換点になるのか。

ただ一つ確実なのは、その答えを見つけるためのエンジニアたちの徹夜作業がすでに始まっているという事実だ。