モータースポーツの誕生からフォーミュラワン選手権の開幕まで (1950年代)

1906年、ル・マン郊外で始まった狂気の発想

F1を見ていると奇妙な考えが浮かぶ。一体誰が最初に「車で命をかけてレースをしよう」と言ったのだろうか。それも2日間で1,238kmを走らなければならないという狂気の発想を誰が出したのだろうか。

答えは1906年のフランスにある。正確には、ル・マン郊外の埃舞う三角形の道路で始まったグランプリという革命的なアイデアだった。

ゴードン・ベネット・カップにキレたフランス人たち

実はこれが全て始まったのは、フランス自動車クラブの怒りが原因だった。既存の「ゴードン・ベネット・カップ」では各国につき僅か3台しか出場できなかった。当時ヨーロッパ最大の自動車製造国だったフランスにとっては馬鹿げた規定だった。「我々はメーカーが数十社もあるのに、なぜ3台しか送れないのか」という話だった。

そこで作ったのがメーカー別に3台ずつ出場できる新しいレースだった。それが「グランプリ(Grand Prix)」、つまり「偉大な賞」の始まりだった。

黄色いやかんが世界を変えた日

1906年6月26日午前6時。32台の自動車が103km長の三角形コースの前に立った。12周、総1,238kmを2日間で走らなければならなかった。当時としては本当に狂気の発想だった。

しかしこのレースの本当の勝負は、エンジンパワーではなかった。まさにタイヤ交換時間だった。当時タイヤのパンクは15分を超える地獄のような作業だった。ホイールを完全に分解してタイヤを交換しなければならなかったからだ。

しかしルノーは違った。ミシュランと共に「着脱式ホイールリム」という革新技術を開発した。リム全体を交換する方式で2-5分で完了。文字通りゲームチェンジャーだった。

12時間を超える血闘の末、ハンガリー出身のフェレンツ・シスが黄色いルノーに乗って優勝した。32台がスタートして11台だけが完走した。それが最初のグランプリの残酷な現実だった。

1920-1930年代:黄金期とファシズムの影

戦後の復活

第一次世界大戦の空白期を経て、1921年からグランプリレーシングが本格的に再開された。1920年代はブガッティ、ドラージュなどのフランスメーカーとアルファロメオ、マセラティなどのイタリアメーカーが覇権を争う時期だった。

この時期に伝説となる人物たちが登場した。後にフェラーリを創設することになるエンツォ・フェラーリがアルファロメオドライバーとして活躍し、タツィオ・ヌヴォラーリのような不朽のドライバーたちが大衆の愛を受けた。

1929年大恐慌、そして政治の介入

しかし1929年ウォール街大恐慌の余波が、モータースポーツ界にも暗い影を落とした。多くのメーカーが財政難でレーシングから撤退し、ドイツグランプリなどの主要大会が中止されることもあった。

この危機の隙に入り込んだのは、他でもない政治権力だった。1930年代中頃、ヒトラーとムッソリーニがモータースポーツに関心を示し始めた。理由は単純だった。自動車レースが国家主義宣伝の完璧な道具だと気づいたからだ。

ドイツ政府はメルセデス・ベンツとアウトウニオンに、イタリア政府はアルファロメオに莫大な資金を支援した。その結果は圧倒的だった。「シルバーアロー」と呼ばれるドイツのレーシングカーが1930年代後半のグランプリを完全に支配した。

皮肉にもモータースポーツの「黄金期」は、ヨーロッパ全体が戦争の影に包まれた時期と重なっていた。華やかな勝負の裏には、ファシズム政権の政治的野望が潜んでいるという不都合な真実が存在していた。

1940年代:戦争の破壊と技術革新の逆説

暗黒期と技術発展の矛盾

第二次世界大戦はモータースポーツの流れを完全に断ち切った。自動車メーカーは再び軍需生産に戻り、多くのドライバーが戦場に向かった。サーキットは軍事施設に変わった。

しかし逆説的に戦争は、モータースポーツの技術的基盤を飛躍的に発展させる契機となった。戦争が自動車と航空機技術の巨大な実験場だったからだ。

戦闘機エンジン開発過程で発達したDOHC方式や直噴技術は、戦後レーシングカーエンジンの出力を爆発的に増加させた。軍用車両開発を通じて蓄積された耐久性と高性能技術、新素材、品質管理手法も自動車産業全般に大きな影響を与えた。

何より戦争が残した最も実用的な遺産は、廃棄された軍用飛行場だった。イギリスをはじめとするヨーロッパ各地に散らばっていた数多くの旧空軍基地は、広く舗装された滑走路を備えており、別途大きな費用をかけることなく即座にレーシングサーキットとして活用できた。

1947年:FIAのフォーミュラ1規定制定

1946年FIAが再編された後、混乱していたレーシングカー規定を統一することが最優先課題だった。数多くの議論の末、1947年、ついに最高クラスの単座レーシングカーのための新しい規定**「フォーミュラ1(Formula 1)」**が制定された。

この規定の核心は実用性だった。戦後の困難な経済状況を考慮して4.5リッター自然吸気エンジンと1.5リッタースーパーチャージャーエンジンの2つの方式を全て許可した。これにより、アルファロメオの「アルフェッタ」のような強力な戦前スーパーチャージャーマシンが再びトラックを走ることができた。

1950年5月13日:シルバーストンの歴史的第一歩

王室が見守った瞬間

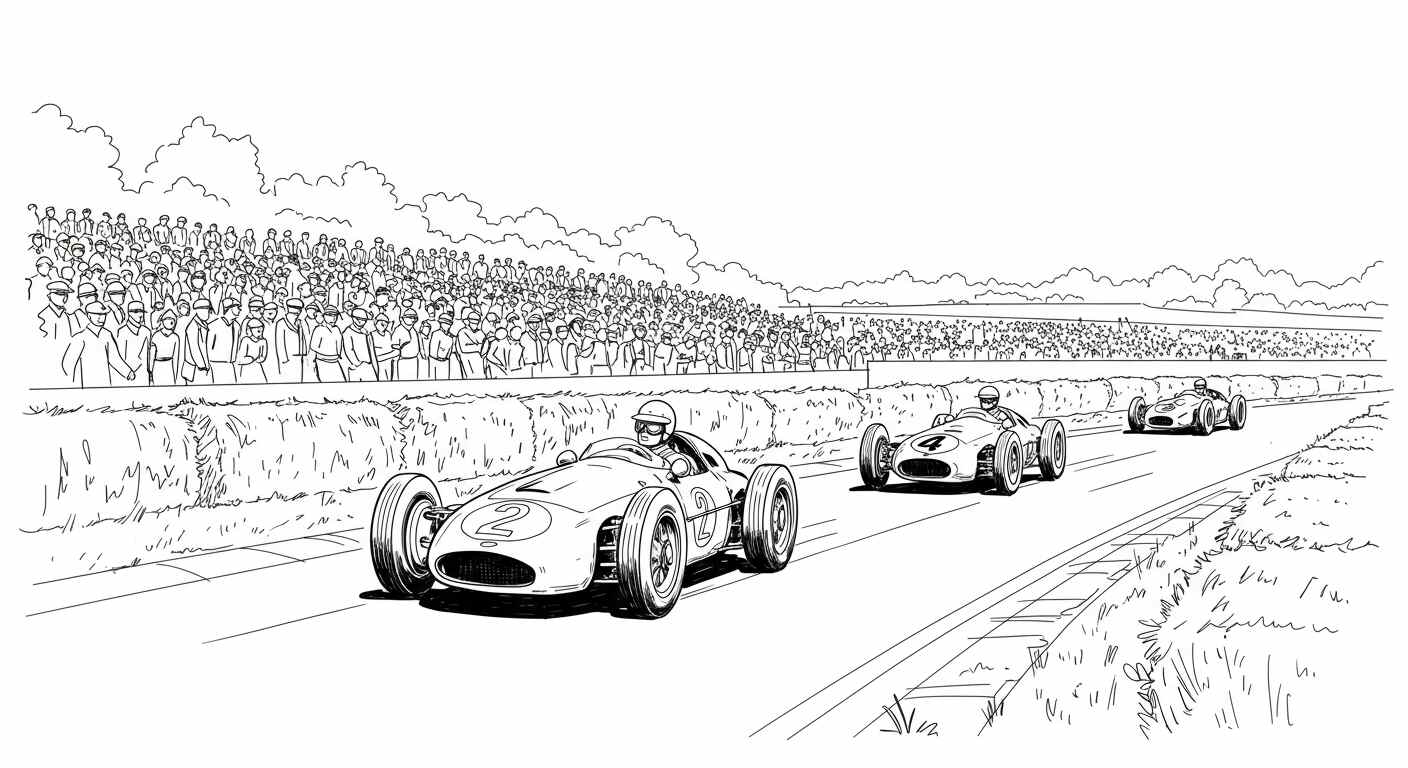

1950年5月13日、イギリス・シルバーストン。過去のイギリス空軍基地だったこの場所に、なんと12万人の観客が集まった。イギリス国王ジョージ6世とエリザベス女王、マーガレット王女まで来て、F1世界選手権の最初のレースを見守った。

その日の主役は断然アルファロメオだった。驚くべきことに、彼らが使用した「アルフェッタ158」が12年前に設計されたマシンだったことだ。1938年生まれの車が1950年にも依然として最強だった。

3人のFが支配したグリッド

「3人のF」と呼ばれたドライバーたちがグリッドを掌握した。ニーノ・ファリーナ、フアン・マヌエル・ファンジオ、ルイジ・ファジョーリ。アルファロメオはフロントローを完全に独占した。

決勝は予想通りだった。ファリーナがポールポジションからスタートしてそのまま優勝した。F1史上初の優勝者、初のポールポジション、初のファステストラップを全て独占した。チームメイトが2位、3位を占めて、史上初のポディウム独占まで完成させた。

一方、後にF1の象徴となるフェラーリは…不参加だった。エンツォ・フェラーリのプライドのせいだった。

| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | ニーノ・ファリーナ | アルファロメオ | 2:13:23.6 | 9 |

| 2位 | ルイジ・ファジョーリ | アルファロメオ | +2.6秒 | 6 |

| 3位 | レッグ・パーネル | アルファロメオ | +52.0秒 | 4 |

1950年代初中期:メーカーの角逐戦

アルファロメオの短い王朝

1950年と1951年初頭までアルファロメオには敵がいなかった。12年前に設計されたアルフェッタが依然として最強だったという事実自体が驚きだった。しかし彼らには致命的な弱点があった。

1.5リッタースーパーチャージャーエンジンは強力だったが、燃料を食い過ぎた。2回給油しなければならなかった。一方、フェラーリの4.5リッター自然吸気エンジンは1回だけ給油すれば良かった。

1951年シルバーストン:フェラーリの初勝利

1951年シルバーストンで全てが変わった。ホセ・フロイラン・ゴンサレスが乗ったフェラーリがアルファロメオの牙城に初めての亀裂を入れた。勝負所は燃料戦略だった。

単純な違いだったが結果は劇的だった。ゴンサレスが優勝し、アルファロメオは衝撃を受けた。そしてその衝撃はアルファロメオのF1撤退につながった。12年間支配していた王朝が1回の敗北で崩れたのだった。

マエストロ・ファンジオの時代

アルファロメオが去った席を占めたのはファンジオだった。正確にはファンジオと共にするチームたちだった。

アルゼンチンの静かな巨匠フアン・マヌエル・ファンジオ。彼は1951年から1957年まで計5回の世界チャンピオンに輝いた。52回出場して24回優勝。ほぼ半分を勝った。とんでもない記録だった。

正直に言えば、ファンジオの秘密は単純だった。彼は常に最高の車に乗った。アルファロメオが最強の時はアルファロメオに、フェラーリが最強の時はフェラーリに、メルセデスが最強の時はメルセデスにいた。

1950年代中期:メルセデスの2年天下

W196のSFのような技術

1954年と1955年。メルセデス・ベンツがF1に帰ってきた。彼らの「W196」は当時としてはSF映画から出てきたような車だった。デスモドロミックバルブ、燃料直噴、空力ボディ…全てが革新だった。

ファンジオを先頭に立たせたメルセデスは2年連続でダブルチャンピオンを獲得した。敵はいなかった。しかし彼らの支配は予想より短かった。

1955年ル・マン惨事:メルセデスの突然の撤退

1955年6月11日、全てが変わった。ル・マン24時間レースでメルセデス300 SLRが空中に舞い上がって観客席を襲った。83人が死亡した。モータースポーツ史上最悪の惨事だった。

メルセデスは直ちに全てのモータースポーツ活動を中止した。そして30年間戻ってこなかった。技術的優位を基盤とした完璧な支配が一夜にして終わったのだった。

F1 DNAの完成:技術と戦略、そして運命

1950年代が作ったF1の本質

1950年代のF1は終わりと始まりが共存する時期だった。戦前グランプリ伝統の終わりであり、現代F1の本当の始まりだった。

この時期にF1の核心DNAが全て完成された。技術と戦略、ドライバーの実力と運、政治と経済が絡み合った複雑なゲーム。一度の技術革新が情勢を変え、一度の事故が強者を崩す残酷な舞台。

ルノーの着脱式ホイールリムから始まった技術革新の伝統、ファンジオが見せた最高の車を探して移籍するドライバーの現実的選択、メルセデスが見せた圧倒的技術力と突然の撤退まで。全てが今のF1と似ている。

技術が日常に浸透する長い旅路

F1で誕生した技術が我々の日常に浸透する過程を見ると興味深い。1950年代メルセデスW196が使用した直噴エンジン技術を現代自動車が導入したのは、なんと半世紀が経った後だった。1970年代F1で先に使用されたアルミニウムボディは、最近になってやっと燃費削減のための軽量化目的で量産車に適用され始めた。

では、F1はどのようにしてこのような技術革新を持続してきたのだろうか。その秘密は「終わりなき進歩と規制の間の緊張感」にある。

果たしてこれが終わりなのか

1950年代はF1という巨大な旅路の最初のチャプターに過ぎなかった。1906年ル・マン郊外で始まった狂気の発想が1950年シルバーストンで本当の姿を現し、そのDNAは今まで変わっていない。

技術革新が勝負を分け、ドライバーの選択が歴史を変え、予想もしない事件が全てを揺るがすスポーツ。それがまさにF1がF1である理由だった。

果たしてこの技術戦争の終わりはどこにあるのだろうか。1950年代はその長い旅路の出発点に過ぎなかった。